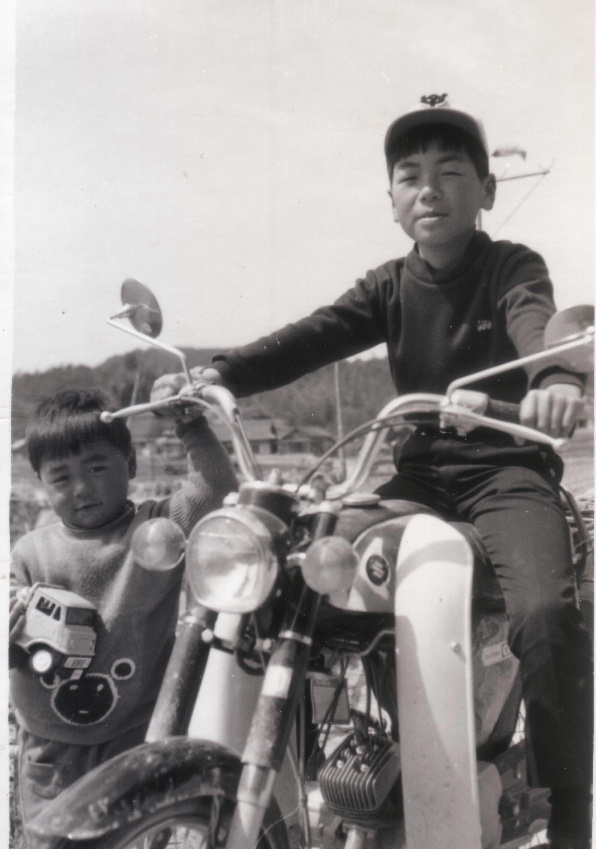

父親のバイク・スズキの50cc 写真は1970年(昭和45)頃

バイクとの出会いは父親のオッサンバイクK50だったと記憶している。確かめたわけではないが村に1件の自転車屋がスズキのバイクを扱っていたからスズキだったのだろう。

原付免許も無かったが田んぼの中を乗り回した記憶がある。

家の近くはまだ舗装されていなかった。

昭和30年代には自転車バイクが走っているのを見たがはっきりとした形状は覚えていない。アイスキャンディが1本5円の時代だった。

ALWAYS三丁目の夕陽の時代にはこの村も色々にぎやかだったと先輩から聞いたことがある。今は何も無いが当時は映画館、パチンコ屋、信じられないことだが回り舞台のある劇場などなど・・・ どんな面白いモノがあったのか昔の写真でも見たいものだ。

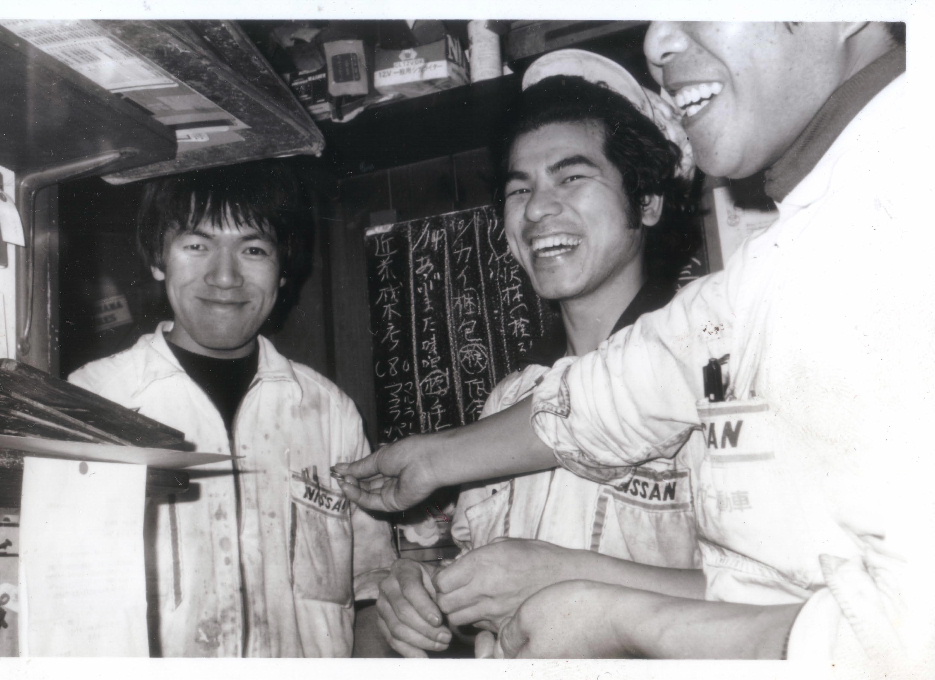

【 自動車修理工当時 】 1980年頃

当時はかなりの勉強家だった。単純な修理で満足できず一般修理を希望していた。丁度、部品交換の全盛時代で車検整備に入った車は部品を一通り交換される。(何処の工場でも一緒)ポイント、スパークプラグ、フィルター類、オイル、ドラム及びディスクブレーキのラバーシール類、ブレーキホース・・・(現在はポイントなど無いしラバー類の寿命も十分に検証できているのでフィルターなどしか交換しないだろうが)車検整備になるとこれらの部品交換となるので先輩に頼んで一般修理を回してもらう。トランスミッションやエンジンのオーバーホールはめったに無いので特に美味しい仕事だ。余計なところまで分解して構造を確認して満足する。お客から見ればいい迷惑であるが、整備士にとってはやめられない嵯峨というものだ。改良し、改善し、あくまでも前向きである。整備は新車の状態に近づける仕事と考えたら寂しいのである。当時、トヨタのEFIや日産のEGIが出始めた頃。整備士の前にブラックボックスが現れた。回路図もろくに無いコンピュータの搭載が始まった。車の設計者と整備士が別の人種であると実感した分岐点だったのではないだろうか・・・

富士山6合目辺り 1979年7月

修理工場の社内旅行で行った富士山だが、最初考えていたよりかなりきつかった。8合目以上になると酸素が薄くて少し歩くと休みたくなってしまう。途中、山小屋がたくさんあり当時から登山道は便所臭かった。世界遺産の審査員が否決したのは無理も無い。

当時、スズキのハスラー400で富士山登山に成功した記事が確かオートバイ誌に掲載されたことがありTL125でトライしたがどうしても6合目辺りで断念してしまう。火山灰が空回りして真直ぐ登っていくブルドーザーをうらやましく眺めていた。いま考えると何故登山道をトレースしなかったのかわからない。登山道に入ることができれば少なくともあのチェーンを伝って登るところ辺りまでは行けるはずだ。日曜日3回連続で行ったことだけ覚えている。

富士山頂でまずいラーメンを食った。夜雨が降って8合目の山小屋で休憩をした。ガスで御来光も見えず寒いだけだった。しかし軽装で登山できるのは7、8月なので未だに富士山頂登山をしたのはこの一回だけ。

最近では車やバスで5合目まで行って十分喜べるのだが、30年前はその有料道路も通らずに5合目まで行っていた。当然、中央道ではなく国道で富士吉田まで走るのだ。